Die Ist-Ist-Nicht Analyse – den Scope greifbar machen

Als Projektleiter, Produktverantwortlicher oder Analyst bzw. deren Berater bist Du mit folgenden Fragen konfrontiert:

- Welche Elemente liegen im und welche außerhalb des Scopes des gestarteten Projektes?

- Was hilft uns den Betrachtungsbereich eines Systems herauszuarbeiten?

- Wie können wir den relevanten Umfang einer für uns neuen Sache explizieren?

Unterstützung findest Du in der Ist-Ist-Nicht Analyse und der dazugehörigen Scope Definition.

Ergebnis: Scope einer Sache ermittelt und vereinbart

Teilnehmer: mind. 1 Person (besser im Team)

Dauer: ab 15 Minuten (je Umfang und Komplexität der Sache)

Utensilien: Flipchart/Whiteboard/Metaplan-Wand, Stifte & Moderationskarten oder Notebook & Office Software

Sofort mit professionellen Templates starten?

Nutze die Consulting Methodenvorlagen XXL mit über 460 Office Vorlagen für Deinen Projekterfolg!

Zweck

Die Ist-Ist-Nicht Analyse unterstützt Dich bei der visuellen Feststellung und -legung des Betrachtungsumfang eines Sachverhalts. Letztere kann…

- organisatorischer (z.B. ein Projekt),

- fachlicher (z.B. ein Geschäftsprozess) bzw.

- technischer Natur (z.B. ein IT-System) sein.

Nutze die analytische Methode insbesondere zu Beginn einer Initiative, um den Scope sichtbar zu entwickeln, für alle Beteiligten greifbar zu machen und schließlich verbindlich zu vereinbaren.

Synonyme für die Ist-Ist-Nicht-Analyse sind Ist-Ist-Nicht Methode, In-Scope/Out-of-Scope, In-Out-Liste oder Must-Haves/Can’t-Haves.

Aufbau

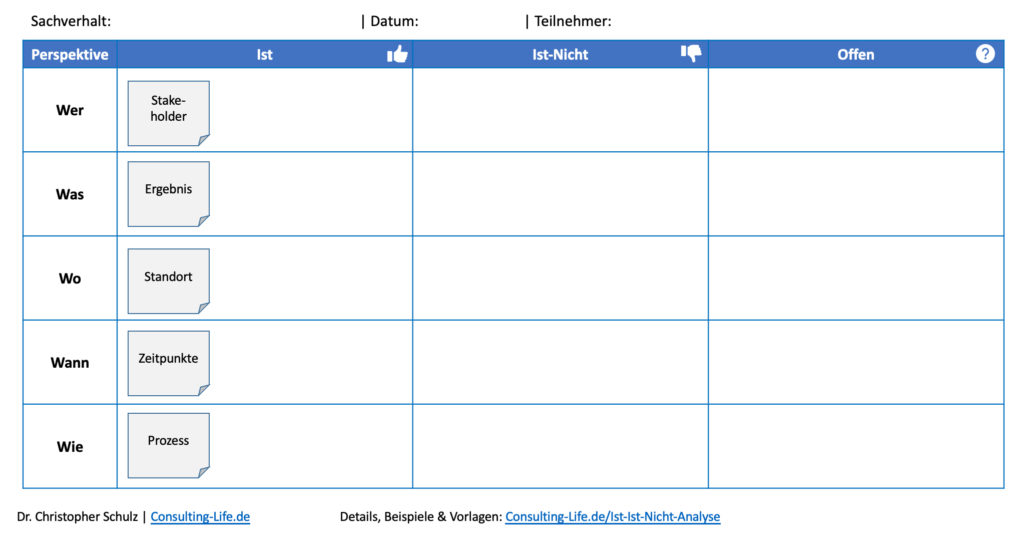

Ist-Ist-Nicht Tabelle – „Was liegt im Scope eines Sachverhaltes?“

Im Zentrum der Ist-Ist-Nicht Analyse steht die Ist-Ist-Nicht Tabelle, auch In-Out-Liste, Umfangsbeschreibung oder Scope Statement genannt. Die Tabelle besteht aus drei Spalten und fünf Zeilen, die zusammen eine Arbeitsfläche von 15 Zellen aufspannen.

Dazu kommen Meta-Informationen am oberen oder unteren Tabellenrand wie der Titel der Analyse, die verantwortlichen Autoren sowie das Datum der letzten Bearbeitung.

Betrachtungsbereich (Spalten) – „Was berücksichtigen wir (nicht)?“

Die Ist-Ist-Nicht Tabelle unterteilt Deine Arbeitsfläche in drei gleichbreite Spalten. In dieser verortest Du die Elemente des Sachverhalts, beispielsweise Standorte, Fachbereiche, Teilprozesse oder Funktionen.

- In der linken Spalte ‚Ist‘ notierst Du alle Elemente, die im Scope der Sache und damit unverhandelbar sind. Ohne sie funktioniert die Sache nicht bzw. bliebe der Erfolg aus.

- In der mittleren Spalte ‚Ist-nicht‘ fixierst Du alle Elemente, die nicht im Scope der Sache sind. Das kann an Zeit, Budget, Kontext, Wert, Richtlinien oder anderen (nicht) beeinflussbaren Aspekten liegen.

- In der rechten Spalte ‚Offen‘ hältst Du alle Elemente fest, für die unklar ist, ob sie im oder nicht im Scope der Sache liegen. Damit folgt die Technik der Idee der PMI Methode.

Notiere die Elemente auf Moderationskarten. Diese kannst Du nachträglich verschieben, stapeln und von der Arbeitsfläche entfernen. Zudem zwingen Karten zur Prägnanz und Kürze. Achte auf eindeutige und verständliche Begriffe.

Perspektiven (Zeilen) – „Von welchen Standpunkt betrachten wir den Sachverhalt?“

Die Zeilen der Ist-Ist-Nicht Tabelle repräsentieren die Perspektive, die Du gegenüber der Sache einnimmst. Sie helfen Dir das Thema mit einem 360-Grad-Blick zu untersuchen und orientieren sich bis auf das ‚Warum‘ an der 6-W Fragetechnik.

- Wer – einzubindende Stakeholder, Gewinner, Verlierer, Entscheider, Umsetzer und Profiteure

- Was – zu berücksichtigtende Bestandteile, Eigenschaften, Aspekte und (Zwischen-)Ergebnisse

- Wo – zu bewertende reale und virtuelle Orte oder Stellen an der Sache

- Wann – zu betrachtende Termine, Zeitpunkte (z.B. zuerst, seitdem), Phasen (z.B. Lebenszyklus) oder Intervalle (z.B. täglich, quartalsweise)

- Wie – umzusetzende Aufgaben, Schritte und Phasen sowie erforderliche Mittel

Nicht für jeden Sachverhalt musst Du alle Zeilen füllen. So spielt bei einem IT-System möglicherweise das ‚Wo‘ keine Rolle, ist für ein Projekt das ‚Wie‘ nicht Scope-entscheidend.

Anwendung

Die Ist-Ist-Nicht Analyse kannst Du allein oder im Team einsetzen. Da Scope Definition speziell bei Gruppenarbeiten relevant wird, empfiehlt sich die integrative Anwendung im Rahmen eines Team-Workshops. Geht wie folgt vor:

1. Sitzung vorbereiten

Wähle Teilnehmer aus, die einen unterschiedlichen Blick auf den Sachverhalt haben. Beschreibe den Sachverhalt und erkläre die Methode. Gebe zudem Antworten auf die beiden Fragen:

- Weshalb ist es wichtig den Scope eindeutig zu erfassen?

- Aus welchem Grund ist dieser bisher noch nicht fixiert?

Lege auch fest, welche Person im Zweifelsfall entscheidet, ob sich ein Element innerhalb oder außerhalb des Scopes der Sache befindet.

2. Betrachtungsumfang definieren

Geht Zeilenweise durch die Ist-Ist-Nicht Tabelle und ermittelt die relevanten Elemente für den Sachverhalt. Entscheidet, ob ein Element im (‚Ist‘) oder außerhalb (‚Ist-nicht‘) des Scops ist oder dies noch geklärt werden muss (‚Offen‘). Nutzt Leitfragen:

- Mit welchen Elementen werden wir uns befassen müssen?

- Was können wir außer Acht lassen?

- Welches Risiko gehen wir ein, wenn wir ein Element bewusst nicht betrachten?

Notiert die Elemente auf Karten und heftet diese in der entsprechenden Spalte ab. Lasst im Streitfall den Entscheider votieren, ob ein Aspekt innerhalb oder außerhalb des Betrachtungsbereiches liegt. Begründet die Einordnung von Grenzfällen und notiert die Beschlusshintergründe. Dies fördert das Verständnis der Beteiligten.

3. Ergebnisse nutzen

Diskutiert und interpretiert den finalen Betrachtungsumfang.

- Was heißt der Scope für das Projektteam?

- Welche Aspekte müssen zusätzlich betrachtet werden?

- Welche Dinge können wir zukünftig ausklammern?

Verwendet die Ergebnisse weiter, beispielsweise für die Projektplanung oder Aufwandsbewertung. Beschließt ebenfalls Maßnahmen für alle Elemente, die sich weiterhin in der Spalte ‚Offen‘ befinden.

Kommuniziert den Scope an die Stakeholder. Aktualisiert die Liste mit wachsendem Wissen über den Sachverhalt.

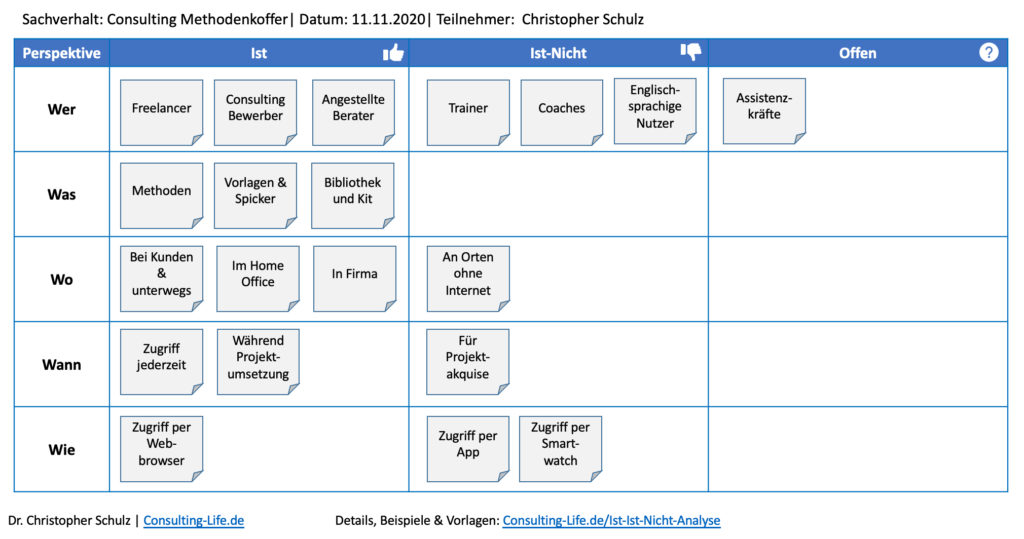

Beispiele

Scope des Consulting Methodenkoffers

Die Abbildung illustriert den mittels der Ist-Ist-Nicht Tabelle herausgearbeiteten Scope des Consulting Methodenkoffers.

Vor- & Nachteile

Pro

- Die Ist-Ist-Nicht Analyse hilft einen impliziten Betrachtungsumfang explizit zu machen. Nach der Anwendung ist allen Akteuren klar, was zu berücksichtigen ist und welche Elemente ignoriert werden dürfen.

- Die Technik ist rasch kommunizier- und durchführbar und lässt sich flexibel für die verschiedensten Sachverhalte heranziehen und einfach aktuell halten.

- Neben dem Scope macht die Analyse auch transparent, was nicht im Scope der Sache ist bzw. für welche Elemente eine Entscheidung weiterhin aussteht.

- Als Ergebnis vereinfacht und beschleunigt die Ist-Ist-Nicht Tabelle inhaltliche Diskussionen, speziell bei einem heterogenen Stakeholderfeld.

- Auch verhindert oder zumindest mindert der mittels Ist-Ist-Nicht Analyse explizierte Betrachtungsumfang die unbemerkte Arbeitsausweitung, den sogenannten Scope Creep.

Contra

- Die Ist-Ist-Nicht Analyse berücksichtigt nur Elemente von denen Du und Dein Team zum Anwendungszeitpunkt wissen. Neue unbekannte Aspekte der Sache werden nicht betrachtet.

- Die visuelle Vereinbarung des Scopes kann von Stakeholdern als administrativ und wenig wertschöpfend aufgefasst werden. In Folge sind Motivation und Genauigkeit in einem gemeinsamen Arbeitstermin auf geringem Niveau.

- Bei vielschichtigen, umfassenden und langwierigen Sachverhalten erfordert die Analysetechnik ein hohes Maß an Abstraktion, da der Arbeitsbereich sonst mit Elementekarten überquellen würde. Mit dem Abstrahieren geht jedoch auch immer (wesentliches) Detailwissen verloren.

- Aufgrund der raschen und einfachen Anwendung besteht die Gefahr die Elemente zu groß zu dimensionieren. Einzelne Teilaspekte werden durch das Denken in groben Blöcken ignoriert.

- Bei agilen Vorgehensmodellen wie Scrum sinkt der Stellenwert eines Scope Managements, da in jeder Iteration der Arbeitsvorrat erneut vereinbart wird. Methoden wie die Ist-Ist-Nicht Analyse verlieren an Wert.

Praxistipps

Tipp 1 – Während der Projektinitiierung einsetzen

Die Ist-Ist-Nicht Analyse eignet sich insbesondere in der Startphase eines Vorhabens. Nutze die Technik beispielsweise vor der Erstellung des Projektsteckbriefes, System Footprints oder Kontextdiagramms. Der definierte und verabschiedete Scope findet dann Eingang in weiterführende Ergebnistypen.

Tipp 2 – Analysetechnik wiederkehrend durchführen

Allzuoft verschieben sich die Grenzen des Betrachtungsumfangs über die Zeit. Es entstehen neue Erkenntnisse, die dafür sorgen das sich Elemente plötzlich im Scope befinden. Auch werden Entscheidungen getroffen, die den ursprünglich weiter gefassten Betrachtungsbereich verengen.

Lege daher die Ist-Ist-Nicht Tabelle nicht zu weit weg. Führe bei Bedarf eine erneute Analyse auf Grundlage des letzten gültigen Standes durch. Kommuniziere einen angepassten Scope an die beteiligten Stakeholder.

Tipp 3 – Betrachtungsbereich quantifizieren

Mache den Scope bewertbar und vergleichbar, indem Du ihm Zahlenwerte zuordnest. Erneut entlang der 6-W Fragetechnik mehrere Beispielfragen:

- Wer – Wie viele Personen sind beteiligt?

- Was – Wie viele Services sind zu betrachten?

- Wo – Wie viele Standorte sind betroffen?

- Wann – Welcher Zeitraum ist zu untersuchen?

- Wie – Wie viele Geschäftsprozesse sind zu berücksichtigen?

Notiere Mengenangaben direkt auf die Moderationskarten der Elemente.

Tipp 4 – Ist-Ist-Nicht Tabelle alternativ nutzen

Die gleichnamige Tabelle der Ist-Ist-Nicht Analyse ist nicht nur auf das Scope Management begrenzt. Nutze das Hilfsmittel, sobald Du einen Konsens über eine Menge herstellen möchtest.

Typische Klassifikationsaufgaben:

- Einteilung in zutreffende und nicht-zutreffende Ursachen für ein Problem

- Trennung in Teilnehmer und Nicht-Teilnehmer eines Workshops

- Unterscheidung zwischen Empfänger und Nicht-Empfänger einer Grußkarte

- Auflistung der für ein Meeting relevanten und nicht-relevanten Diskussionsthemen

Die Ist-Ist-Nicht Tabelle macht explizit, was Du betrachten solltest und was ignoriert werden kann.

Tipp 5 – Ist-Ist-Nicht Tabelle vereinfacht darstellen

Beschleunige die Vorbereitungszeit für eine Ist-Ist-Nicht Analyse, indem Du die Tabelle auf drei Spalten zusammenkürzt.

- In der linken Spalte stehen die Elemente des Sachverhalts.

- Die mittlere Spalte enthält ein Kreuz, falls das Element im Scope ist.

- Die rechte Spalte enthält ein Kreuz, falls das Element nicht im Scope ist.

Finde hier ein Beispiel. Weder illustriert die vereinfachte Ist-Ist-Nicht Tabelle offene Punkte, noch differenziert sie zwischen verschiedenen Perspektiven.

Ursprung

Der Softwareingenieur Alistair Cockburn beschreibt die Methode In-Out-List in seinem Buch Writing Effective Use Cases*. Auch in seinem 2002 erschienen Artikel Use Cases: Defining the Scope erklärt er das Tool. Ob das Werkzeug tatsächlich von ihm stammt, konnte ich nicht herausfinden. Bemerkenswert ist die strukturelle Nähe von Ist-Ist-Nicht Tabelle zur Plus-Minus-Liste der PMI Methode.

Heute verwenden Tech-Firmen wie Meta das Werkzeug für die Entwicklung neuer Produkte.

Bonusmaterial

Project Management Videos: How to Write a Scope of Work Document (3 min) – praktische Tipps zur Scope Definition

Sofort mit professionellen Templates starten?

Nutze die Consulting Methodenvorlagen XXL mit über 460 Office Vorlagen für Deinen Projekterfolg!