Die Gegenüberstellung – Gleiches & Ungleiches aufdecken

Als Projektleiter, Analyst oder Wissensarbeiter bzw. deren Berater bist Du mit folgenden Fragen konfrontiert:

- Womit können wir kompakt und verständlich die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen mehreren Alternativen aufzeigen?

- Auf welches Weise lassen sich verschiedene Optionen visuell eingängig miteinander in Beziehung setzen?

- Welches Werkzeug hilft bei der Identifikation von Synergiepotentialen und Kompromissen zwischen mehreren existierenden Kandidaten?

Unterstützung findest Du in der Gegenüberstellung und dem Verfahren des visuellen Abgleichs.

Ergebnis: Mehrerer Alternativen anhand definierter Merkmale visuell gegenübergestellt

Teilnehmer: mind. 1 Person

Dauer: ab 15 Minuten (je Zahl der Alternativen und Merkmale)

Utensilien: Flipchart/Whiteboard/Metaplan-Wand & Stifte oder Notebook & Office Software

Sofort mit professionellen Templates starten?

Nutze die Consulting Methodenvorlagen XXL mit über 460 Office Vorlagen für Deinen Projekterfolg!

Zweck

Mit einer Gegenüberstellung zeigst Du den Grad an Gemeinsamkeit und Verschiedenheit von aktuellen oder zukünftigen Alternativen auf. Im Zentrum des Werkzeugs steht eine Matrix, die auf einen Blick Auskunft über die Merkmale verschiedener vergleichbarer Möglichkeiten gibt.

Anders als bei der Nutzwertanalyse, beim Paarweisen Vergleich oder beim Benchmarking geht es Dir bei einer Gegenüberstellung nicht um einen direkten Vergleich, um eine Bewertung oder ein Ranking.

Vielmehr möchtest Du die einzelnen Vertreter mit ihren Eigenschaften und Fähigkeiten im Zusammenhang darstellen. Auf einen Blick erfährt ein Empfänger wertungsfrei von den Differenzen und den Ähnlichkeiten verschiedener Optionen.

Gerade als Quintessenz von Analyseaufträgen ist die Gegenüberstellung ein treffender Ergebnistyp. Auch eignet sich der Darstellungstyp als Vorstufe für die Nutzwertanalyse, die Entscheidungsfindung oder den Morphologischen Kasten.

Synonyme für die Gegenüberstellung sind Alternativendarstellung, Optionsdifferenzierung oder Kandidatenpräsentation.

Aufbau

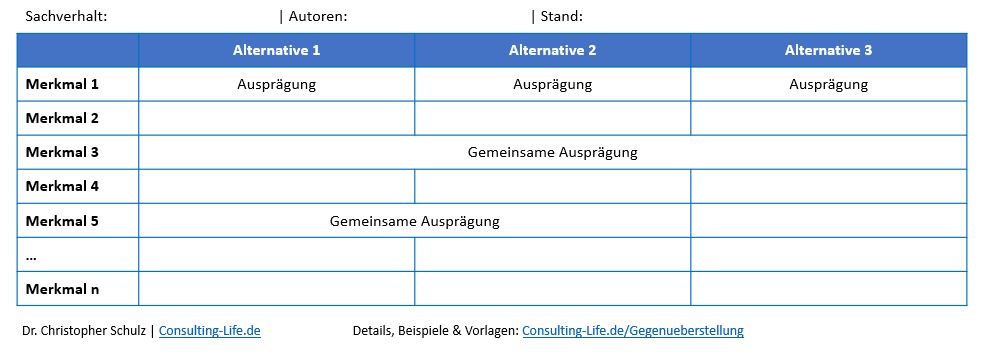

Gegenüberstellung – „Wie schneiden verschiedene Alternativen in unterschiedlichen Merkmalen ab?“

Zur Gegenüberstellung eignet sich eine Vergleichsmatrix, manchmal auch Kompromisstabelle oder Trade-off Table genannt. In dieser erkennt ein Empfänger sofort die Ähnlichkeiten bzw. Differenzen der Alternativen.

Versehe diese Übersicht mit Meta-Informationen. Ein prägnanter Titel, das Datum der letzten Änderung sowie die Autoren gehören als Meta-Infos zu jeder Gegenüberstellung.

Alternativen (Spalten) – „Welche Varianten betrachten wir?“

Die verschiedenen Alternativen (auch Optionen, Kandidaten, Möglichkeiten) notierst Du als Spalte. Hier kann es sich um Fachabteilungen, Vorgehensmodelle, IT-Systeme, Standorte, Literaturquellen oder ähnliches handeln.

Grenze die Alternativen voneinander ab. Du verschenkst Zeit, sobald Du (fast) identische Optionen gegenüberstellst.

Vergleichsmerkmale (Zeilen) – „Welche Aspekte betrachten wir?“

Die Merkmale (auch Kriterien, Faktoren, Eigenschaften, Charakteristika) hältst Du als Zeilen fest. Notiere hier alle eindeutig unterscheidbaren und voneinander unabhängige Aspekte, die zur Beantwortung der Empfänger- bzw. Analysefragen wichtig sind.

Wie bei der Nutzwertanalyse kannst Du messbare, objektive als auch nicht messbare, subjektive bzw. emotionsbetonte Charakteristika notieren. Achte darauf, dass alle Merkmale Dir und den Empfängern verständlich sind und auf genau einen Aspekt der Alternativen abzielen.

Zur besseren Übersicht kannst Du inhaltlich verwandte Merkmale mittels Cluster gruppieren. Beispielsweise können Projekt-, Betriebs-, Lizenzkosten innerhalb des Clusters ‚Wirtschaftlichkeit‘ zusammengefasst werden. Cluster können wiederum in Untercluster aufgeteilt werden. So zerfallen zum Beispiel ‚Betriebskosten‘ in ‚Wartungskosten‘, ‚IT Service-Kosten‘ und ‚Infrastrukturkosten‘. Die gesamte Struktur gleicht damit einem Kriterienbaum, Details dazu findest Du in der Methode Issue Tree.

Ausprägungen (Zellen) – „Welche Eigenschaft besitzt eine Alternative für ein Merkmal?“

In den Zellen notierst Du je Alternative und Merkmal die Ausprägung. Das reicht von einfachen ‚Ja/Nein‘-Angaben bis hin zu vielschichtigen Kurzbeschreibungen, von qualitativen Aussagen bis hin zu harten Zahlen.

Halte ebenfalls fest, falls es für ein Merkmal keine Ausprägung gibt, beispielsweise durch einen Bindestrich ‚-‚ oder dem englischen ’n.a.‘ für ’not applicable‘. Beinhaltet eine Zelle keine Informationen, ist also leer, muss diese für alle nachvollziehbar noch betrachtet werden.

Gleichen sich die Ausprägungen zwischen zwei Alternativen, kannst Du diese auch visuell zusammenziehen. Durch eine horizontale Integration sieht ein Leser auf einen Blick, welche Kandidaten sich in welchen Eigenschaften gleichen.

Optional notierst Du in einer Zusatzspalte je Alternative die Quellen für ein bestimmte Merkmalsausprägung. Das kann ein Dokument, eine Webseite, eine interviewte Person oder anderes sein. Falls es sich nur um Online Ressourcen handelt, setzt Du direkt bei der Ausprägung einen Link.

Anwendung

Eine Gegenüberstellung kannst Du allein oder gemeinsam im Team anfertigen. Knackpunkt sind ihre zu Grunde liegenden Daten.

1. Alternativen & Merkmale festlegen

Anhand des Scopes Deines Projektes bestimmst Du zu betrachtenden Alternativen. Eine Gesamtzahl zwischen 2 bis 7 Optionen ist gut. Alles darüber wird zu arbeitsintensiv bzw. lässt sich visuell auch nicht mehr gut auf einer Präsentationsfolie bzw. einem DINA4 Blatt darstellen.

Auf Basis der Analysefragen fixierst Du die Merkmale, d.h. welche Aspekte sollen für die Alternativen abgeglichen werden. Gute Erfahrungen habe ich mit maximal 15 Merkmalen gemacht. Diese passen auf eine Folie bzw. Seite.

2. Gegenüberstellung anfertigen

Fülle nun die Vergleichsmatrix Deiner Gegenüberstellung, am besten Alternative für Alternative. Führe dazu Interviews durch, durchkämme Dokumentation und recherchiere in IT-Systemen. Falls sinnvoll, notiere die Quellen hinter der Ausprägung, beispielsweise als Link. Integriere solche Zellen, die identische Werte enthalten.

Führe einen Faktencheck durch. Qualitativ hochwertige Daten bilden die Grundlage für eine belastbare Gegenüberstellung.

3. Ergebnisse abstimmen

Bespreche das Resultat mit Deinem Auftraggeber und leite Folgeschritte ab. Mögliche nächste Aufgaben sind die weiterführende Gegenüberstellung auf Basis zusätzlicher Merkmale, die Betrachtung weiterer Alternativen oder die Vertiefung einer einzelnen Alternative.

Beispiele

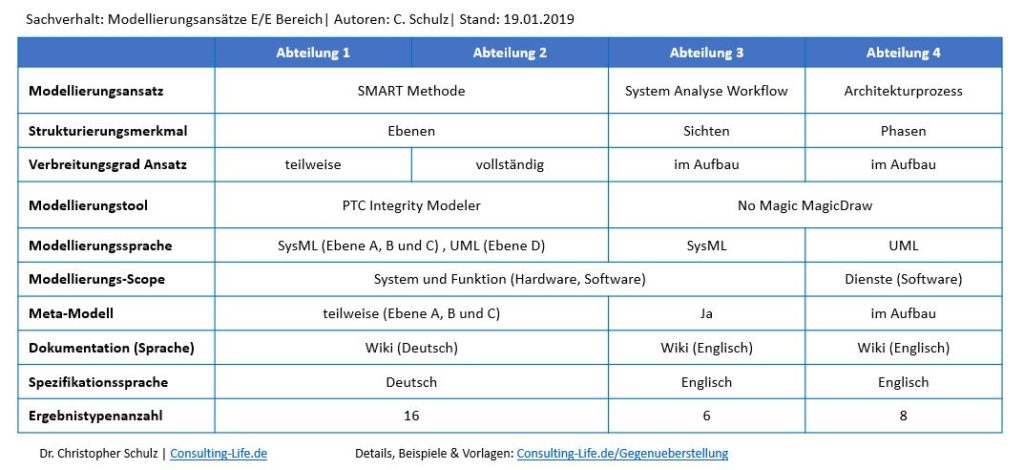

Gegenüberstellung von Modellierungsansätzen

Die Abbildung zeigt die Gegenüberstellung der Modellierungsansätze von vier Fachabteilungen. Die anonymisierte Vergleichsmatrix ist das Ergebnis einer Ist-Analyse während einer meiner Beratungsprojekte. Ziel war es die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Modellierungsvorgehen der Abteilungen zu identifizieren.

Gegenüberstellung im Consulting

Immer wieder hast Du in Beratungsprojekten die Aufgabe, verschiedene Optionen miteinander in Bezug zu setzen. Dein Kunde und Du möchten herausfinden, wo die Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen den Alternativen liegen. Einige Beispiele:

- Möglichkeiten der Unterstützung in einem Beratungsangebot

- Ähnlichkeit des Technologieportfolios zweier Unternehmen

- Grad der Integration bzw. Isolation zwischen drei Fachabteilungen

- Kompatibilität zweier IT-Systeme bzgl. Hardware und Software

- Eigenschaften und Besonderheiten von agilem, hybridem und klassischem Projektmanagement

- Grad der Zerstückelung der Lieferantenlandschaft

- Abdeckung verschiedener Themen in mehreren Literaturquellen

Vor- & Nachteile

Pro

- Die Gegenüberstellung zeigt auf einen Blick Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen verschiedenen Alternativen auf und bringt damit Wesentliches übersichtlich auf den Punkt. Ein Empfänger kann sich in wenigen Minuten einen Überblick über Ähnlichkeiten und Divergenzen verschaffen.

- Das Konzept ist einfach verständlich, direkt anwendbar und vielfältig nutzbar.

- Die Gegenüberstellung präsentiert Alternativen und ihre Charakteristika ohne diese zu bewerten. Der Ergebnistyp ist eine ideale Vorstufe für Analyse, Scoring und Entscheidung.

Contra

- Die Vergleichsmatrix kontrastiert die Alternativen nur, bewertet diese jedoch nicht, leitet keine Konsequenzen ab und schlägt zudem auch keinerlei Folgeschritte vor. Die Aussagekraft des Ergebnistyps ist damit begrenzt.

- Der Darstellungstyp macht keine Aussage darüber, wie Du die Merkmale und Alternativen bestimmst bzw. welche Quellen Du zur Befüllung heranziehen solltest.

- Die Datenerfassung für eine Gegenüberstellung ist oft als sehr zeitaufwendig. Notiere in der Matrix per Farbcode, falls es sich um Schätzungen, ungesicherte Aussagen oder Hypothesen handelt.

Praxistipps

Tipp 1 – Zahl der Merkmale & Alternativen begrenzen

Oft ist die Versuchung groß noch mehr Alternativen dazu zunehmen oder weitere Merkmale zu betrachten. Sei hier rigoros und fokussiere Dich auf wenige wichtige Aspekte. Jede zusätzliche Alternative und jedes ergänzende Merkmal bedeutet höheren Rechercheaufwand in Form von Interviews, Desk Research, Workshops etc.

Erkundige Dich bei den Empfängern der Gegenüberstellung, welche Optionen und Eigenschaften für diese am wichtigsten sind. Falls vorhanden, ziehst Du vergangene und bestehende Kontrastierungen heran.

Tipp 2 – Sonderform Silo-Diagramm nutzen

Besonders in großen Unternehmen arbeiten Abteilungen, Geschäftseinheiten, Business Units etc. regelmäßig isoliert voneinander. Nutze hier die Gegenüberstellung als ein ‚Silo-Tool‘. Zeige auf, wo es heute bereits Gemeinsamkeiten in Sachen Prozessen, IT-Systeme, Daten, Partner etc. gibt und wo die Bereiche parallel zueinander laufen.

Tipp 3 – In andere Consulting Methoden einbetten

Die Gegenüberstellung lässt sich prima für andere Consulting Methoden heranziehen. Beispielsweise kannst Du eine einmal erstellte Übersichtsmatrix für eine Nutzwertanalyse weiterverwenden. Handelt es sich bei den Alternativen um Investitionsentscheidungen ist der Business Case eine weitere Ausbaustufe.

Tipp 4 – Aussagekraft mit Farbcodierungen aufwerten

Reichere Deine Vergleichsmatrix durch Zellfarben mit zusätzlichen Aspekte an und erweitere die Gegenüberstellung damit zur Heatmap. Einige Anregungen:

- Färbe eine komplette Zeile rot, falls die Alternativen für dieses Merkmal stark voneinander abweichen.

- Tauche eine Spalte in grün, falls diese Alternative für (fast) alle Merkmale das Optimum darstellt.

- Versieh eine Zelle in gelb, falls die genaue Information noch ungesichert ist und eine Prüfung bedarf.

Achte beim Einsatz von Farbcodierungen auf die eindeutige Interpretation. Für was steht Gelb? Ist die Farbe rot ein Warnzeichen? Ergänze direkt an der Matrix eine Legende mit erklärenden Informationen.

Ursprung

Der Ursprung der Methode ist mir nicht bekannt. Gerne Deine Hinweise per E-Mail an mich.

Bonusmaterial

Sofort mit professionellen Templates starten?

Nutze die Consulting Methodenvorlagen XXL mit über 460 Office Vorlagen für Deinen Projekterfolg!